“AI要逆天啦”——大灣區(qū)場景創(chuàng)新紀實節(jié)目帶你領略人工智能應用場景

由深圳市龍崗區(qū)委宣傳部、財新創(chuàng)意聯(lián)合出品的大灣區(qū)場景創(chuàng)新紀實節(jié)目《尋找創(chuàng)新答案》第二集《AI要逆天啦》近日上線,聚焦深圳市人工智能與機器人研究院和深圳市大數(shù)據(jù)研究院在人工智能領域的多項成果。

香港中文大學(深圳)理工學院助理教授、深圳市人工智能與機器人研究院智能機器人中心主任林天麟在節(jié)目中帶領觀眾了解、感知到AI與機器人結(jié)合的多重應用場景,讓人工智能從數(shù)字世界走向?qū)嶓w世界,變得看得見、摸得著;同時,也讓觀眾到人工智能“看不見”的那一面去一探究竟,洞悉AI的“逆天操作”。

?

?

深圳市人工智能與機器人研究院&深圳市大數(shù)據(jù)研究院

節(jié)目的第一站,便來到深圳市人工智能與機器人研究院,探索人工智能在各領域場景里的應用。林天麟教授展示了深圳市人工智能與機器人研究院研發(fā)的不同形態(tài)和類型的機器人。

在科幻電影《超能陸戰(zhàn)隊》里,有一個情景是很多小機器人通過磁力互相連接,形成各種復雜的三維結(jié)構(gòu)。AIRS團隊研究的一個新型的自由形態(tài)機器人,正是在嘗試將科幻轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實。

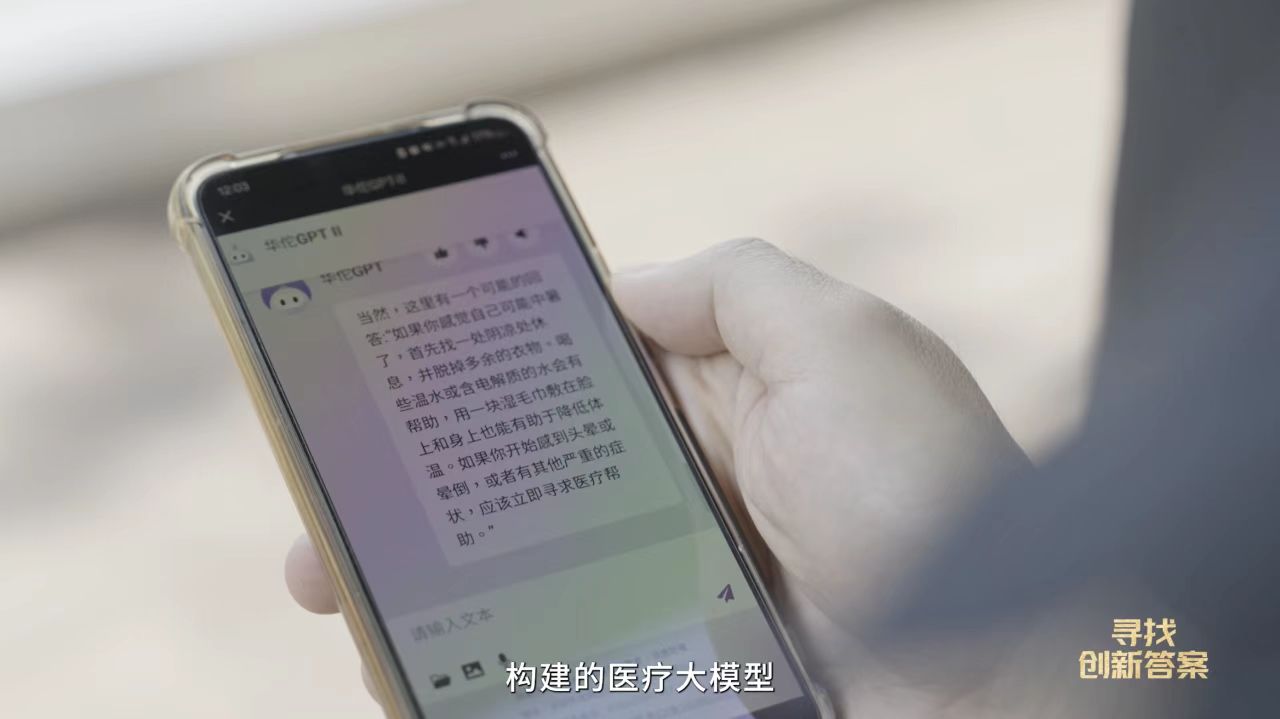

林天麟教授在短片中還介紹了港中大(深圳)與深圳市大數(shù)據(jù)研究院構(gòu)建的醫(yī)療大模型華佗GPT,這是國內(nèi)首個類ChatGPT的醫(yī)療大模型。2023年2月,深圳市大數(shù)據(jù)研究院院長、香港中文大學(深圳)副校長羅智泉院士在中華醫(yī)院信息網(wǎng)絡大會CHINC發(fā)布了初版華佗GPT,為ChatGPT面世后的醫(yī)療大模型的首次亮相。2023年6月,華佗GPT在深圳市衛(wèi)健委進行公測。自動與人工評測結(jié)果顯示,華佗GPT在單輪與多輪問診場景都優(yōu)于現(xiàn)有中文醫(yī)療人工智能模型和GPT-3.5,充分證明其處理復雜問診對話的能力。

2023年底,第二代華佗GPT成功通過了2023年十月的國家執(zhí)業(yè)藥師考試。2024年,由深圳市大數(shù)據(jù)研究院、香港中文大學(深圳)聯(lián)合研發(fā)的中文醫(yī)療大模型華佗GPT,在深圳市龍崗區(qū)人民醫(yī)院/香港中文大學(深圳)附屬第二醫(yī)院成功啟用,是國內(nèi)首個應用華佗GPT技術(shù)的智能導診系統(tǒng)。

除了“看得見,摸得著”的人工智能在生活中的應用外,片中還多次提到“具身智能”這個詞。“具身智能”即Embodied AI,是指將人工智能(AI)技術(shù)與機器人技術(shù)結(jié)合,使機器具備在物理世界中感知、理解和行動的能力。在具身智能技術(shù)引領下,人形機器人將獲得感知和認知世界的能力,有望改變?nèi)祟惿a(chǎn)生活方式。

2023年底,香港中文大學(深圳)籌建廣東省具身智能機器人創(chuàng)新中心。2024年4月,廣東省具身智能機器人創(chuàng)新中心正式啟動,中心旨在匯聚廣東省在人工智能與機器人領域的學術(shù)、研究及產(chǎn)業(yè)資源,構(gòu)建產(chǎn)業(yè)服務平臺,推動形成自主、可控的具身智能機器人產(chǎn)業(yè)集群,促進人工智能與機器人在醫(yī)療健康、人才教育、城市管理、特種工業(yè)等領域的持續(xù)創(chuàng)新。

短片最后,林天麟教授帶觀眾來到了深圳市人工智能與機器人研究院的AIRSpace展廳,幫助大家更好地理解人工智能。其中的「問題演繹」展覽過濾了機器人、人工智能的視覺慣性符號,為科學保留了一處藝術(shù)的遐想自留地,沉入問題、深入對時空、生命、存在、意識、智能等基礎概念和終級問題的思考,在科學藝術(shù)兩者的共振中,拓寬認知的邊界。同時,展覽本身便是一場自由開放的科學+藝術(shù)實驗,讓作品與觀念在此獲得持續(xù)的生長與發(fā)酵。

正如深圳市人工智能與機器人研究院常務副院長、廣東省具身智能機器人創(chuàng)新中心負責人丁寧所說,“智能本身就是一種能力,這個能力可以很深遠,也可以很簡單。如果說我們越早、越清晰地理解它,不至于過度地理想化、神秘化,未來共存起來時就更加地自然、順暢。”

?