理工學院鄭慶彬教授團隊在Advanced Functional Materials上發表文章

近日,香港中文大學(深圳)理工學院的鄭慶彬教授團隊聯合天津大學的封偉教授團隊在 Advanced Functional Materials 發表題為“3D Interconnected Conductive Graphite Nanoplatelet Welded Carbon Nanotube Networks for Stretchable Conductors”的文章。

點擊圖片,閱讀全文

1. Advanced Functional Materials 介紹

Advanced Functional Materials是材料科學國際頂級期刊,以發表材料科學各個方面的突破性研究為主,包括納米技術、化學、物理學和生物學。期刊以其快速公平的同行評審、優質內容和高影響力而著稱,使其成為國際材料科學界的首選。Advanced Functional Materials 的 2021 年影響因子為 18.808,JCR分區Q1。

2. 研究背景

在不同機械變形下具有穩定導電性的可拉伸導體對于下一代便攜式和柔性電子產品(包括可穿戴顯示器、可變形天線、軟機器人、柔性電池、可拉伸電容器和電子皮膚等)的開發至關重要。目前,制備柔性可拉伸導體主要有兩種策略,一是制備柔性的導電聚合物,二是將導電填料加入彈性體中制備導電復合材料。由于導電聚合物存在成本高、穩定性差和拉伸性有限等缺點,在制備高性能的可拉伸導體方面仍具挑戰。目前報道的柔性導電復合材料表現出良好的機械拉伸性能,但在拉伸應變下導電網絡的斷裂會使電阻迅速增加。此外,由于導電網絡的不穩定性,循環拉伸和彎曲可能導致導電性顯著降低,從而限制其作為可拉伸導體的應用。因此,對于傳統的導電復合材料來說,實現穩定導電性和可拉伸性仍然是一個挑戰。

3.研究方法

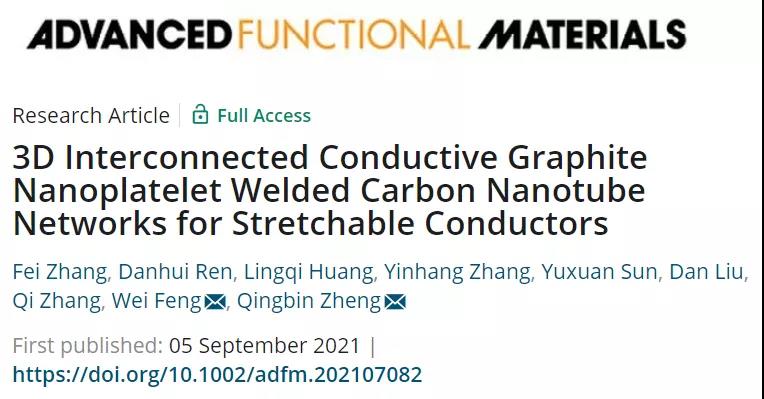

文章設計了一種微觀焊接加固策略,通過對三維碳管網絡的連接界面進行橋連焊接,構建出了一種連續的焊接增強三維導電網絡(GNP-w-CNT)。結果顯示,將聚酰亞胺層沉積在碳管網絡的骨架上,再通過高溫碳化將其轉變為高結晶性的石墨結構,可以實現對碳管網絡內部界面的顯著增強,從而提高三維網絡結構的完整性和穩定性,顯著降低相鄰碳管之間的接觸電阻。同時,通過進一步封裝柔彈性的聚二甲基硅氧烷(PDMS)可以獲得高導電性的復合材料(GNP-w-CNT/PDMS)并表現出良好的拉伸性能和導電性。GNP-w-CNT網絡的嵌入使得復合材料具有5.7 MPa的拉伸強度和210%的超高拉伸性能。同時,GNP-w-CNT/PDMS復合材料在1000次拉伸-松弛循環后也表現出良好的循環加載穩定性。同時,其在大幅度拉伸變形下依舊能夠保持良好的導電性,如在150%應變下,GNP-w-CNT/PDMS的電阻僅略微增加約20%。這是因為在拉伸狀態下,焊接結構能夠錨固相鄰的碳管,使其發生自身結構的舒展而非結構的破壞來實現對應變的釋放,從而保持導電網絡的連續性。這種穩固的導電網絡使得復合材料的電阻在應變卸載后幾乎可以恢復到初始值。同時,GNP-w-CNT/PDMS復合材料的導電性具有顯著的重復性,即使在1000次循環后仍保持穩定。

文章中圖1.a)基于GNP-w-CNT/PDMS的可伸縮導體的制備原理圖和可伸展導體的光學圖像。b)焊接網和非焊接網的結構變化示意圖。

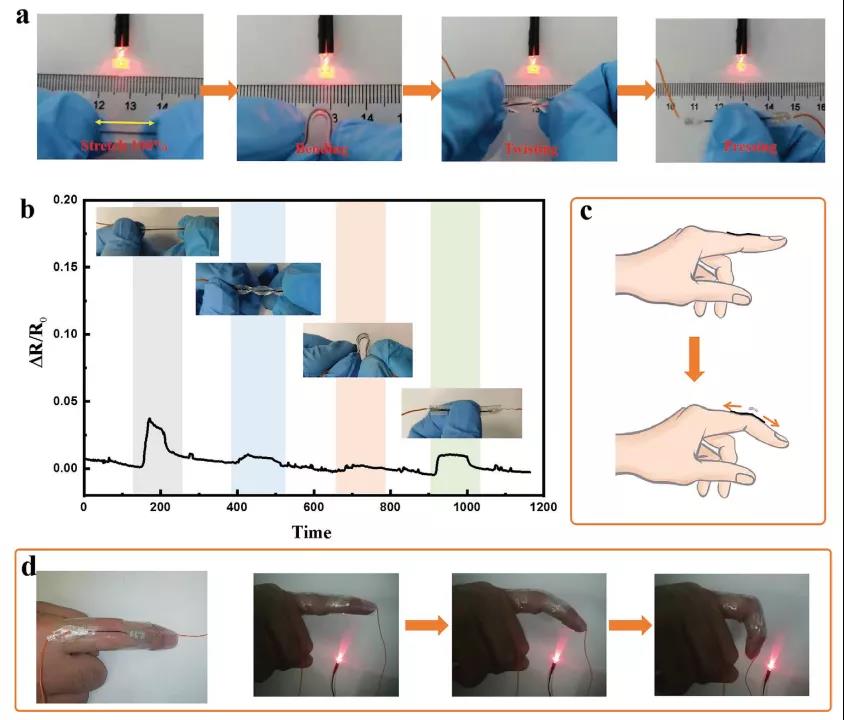

文章中圖7.a)在拉伸、彎曲、扭曲和擠壓變形下發光的LED的光學圖像;b)GNP-w-CNT/PDMS導體在拉伸、扭曲、彎曲和擠壓過程中的電阻變化;

c)可伸展導體在人體中的可穿戴應用的圖示;d)由連接到手指上的GNP-w-CNT/PDMS導體和LED組成的LED電路的光學圖像。

4.研究結論

在這項工作中,作者展示了一種理想的方法來構建一個由PDMS基體支撐的互連導電網絡,以形成可伸展的柔性導電復合材料。微觀和光譜分析表明,通過均勻的聚合物前驅體涂層和原位熱解碳化可以形成焊接結構。GNPs焊接了相鄰的碳納米管,促進了電子的連續傳輸路徑的形成,并避免了物理變形過程中的界面的滑移和破壞。GNP-w-CNT可以在不降低共聚物機械柔軟性的前提下,大大提高PDMS的導電性。該可拉伸導體具有高電導率(超過132 S m?1)、優異的伸長性(伸長率可達150%)和優異的力學穩定性(1000次伸長-釋放循環)。由于GNP-w-CNT/PDMS復合材料具有較高的電導率和優異的拉伸性能,在可拉伸和可穿戴電子領域具有廣闊的應用前景。將所研制的GNP-w-CNT/PDMS基可拉伸導體作為LED的可伸展導線,通過貼附在手指關節的方式驗證了該可拉伸導體的適宜性和穩定性。這項工作為基于3D導電網絡的可拉伸導體的開發提供了靈感,在下一代可穿戴電子領域具有廣闊的應用前景。

5.作者簡介

本文共同通訊作者為香港中文大學(深圳)理工學院鄭慶彬教授

鄭慶彬教授2011年博士畢業于香港科技大學機械及航空航天學系,2019年加入香港中文大學(深圳)理工學院擔任助理教授并入選國家海外高層次青年人才項目。鄭教授曾任香港科技大學機械及航空航天學系訪問學者,德國德累斯頓萊布尼茨高分子研究所“洪堡學者”,及香港科技大學機械及航空航天學系研究助理教授,曾獲德國“洪堡學者”及香港科技大學高等研究院“青年學人”等榮譽并獨立主持國家自然科學基金,德國洪堡基金,香港研究資助局優配研究金等項目。鄭教授長期從事納米碳材料與集成器件的先進制造加工及其在機械、電子、航空航天、醫學等領域的應用,如多功能復合材料、柔性顯示、柔性傳感和柔性電磁屏蔽等,取得了一系列重要研究成果,已在Progress in Materials Science, Materials Today, Advanced Functional Materials, ACS Nano, Materials Horizons, Nanoscale Horizon, Nano-Micro Letters, ACS Applied Materials & Interfaces, Carbon等本領域頂級期刊發表文章60余篇,論文總計被引用5000余次,H-index為37。

本文第一作者為香港中文大學(深圳)理工學院張飛博士

張飛博士2019年博士畢業于天津大學材料科學與工程學院,2019年加入香港中文大學(深圳)理工學院鄭慶彬教授團隊擔任博士后。目前主持項目包括中國博士后面上基金(一等資助)和博士后特殊資助(站中)。張博士長期從事納米碳材料與集成器件的先進制造加工及其在界面傳熱、先進傳感和柔性導體等領域的應用,如兼顧柔彈性的導熱復合材料、柔性傳感器和柔性導體等,取得了一系列重要研究成果,已在 Materials Science and Engineering: R: Reports, Advanced Functional Materials, Nature communications, Materials Horizons, Chemical Engineering Journal, Carbon等本領域頂級期刊發表文章十余篇,論文總計被引用300余次。

文章轉自理工學院微信公眾平臺,https://mp.weixin.qq.com/s/PXGgvcq_e08mUPLv_Mcmng