理工學院鄒志剛院士、涂文廣教授、和朱熹教授合作在J. Phys. Chem. Lett.上發表文章

近日,香港中文大學(深圳)理工學院的鄒志剛院士、涂文廣教授和朱熹教授合作在《Journal of Physical Chemistry Letters》發表題為In Situ Determination of Polaron-Mediated Ultrafast Electron Trapping in Rutile TiO2 Nanorod Photoanodes的研究成果。

點擊圖片,閱讀全文

1.研究背景

氣候變化和能源問題是當前突出的全球性挑戰。“在“碳達峰、碳中和”的目標下,氫能被譽為21世紀最具發展潛力的清潔能源。太陽能光催化制氫方法是一種成本低廉、集光轉換與能量存儲于一體的方法,具有許多優點:反應可在常溫常壓下進行;原料簡單豐富;直接利用太陽能無需耗費輔助能源;反應不含碳元素,綠色環保;是最具前景的太陽能轉化利用方法之一,可真正實現低碳經濟社會的愿景。因此,太陽能光催化分解水制氫技術被認為是太陽能轉換和存儲的綠色化學方法之一。各國政府已經將太陽能資源利用作為國家可持續發展戰略的重要清潔能源之一。我國太陽能資源十分豐富,每年可供開發利用的太陽能約 1.6×1015 W,大約是 2010 年我國能源消耗的500倍,為光催化制氫提供了豐富的能量來源。光電水分解制氫是一種將太陽能轉變為可再生的氫能源的綠色技術之一。光電水分解制氫過程中,由于水氧化反應在熱力學和動力學上極難發生, 因此通過探究水氧化反應載流子動力學是提高效率的有效途徑之一。

2. 研究概要

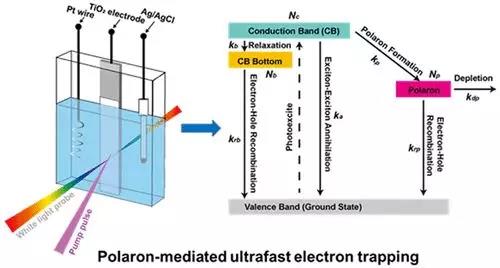

該工作利用原位瞬態吸收光譜研究TiO2光電極中極化子調控對光電載流子傳輸機制的影響。研究發現在350nm的激光激發下,發現720nm附近的飛秒瞬態吸收光譜,該吸收來自于光生電子的吸收。確認了外加偏壓對瞬態吸收光譜的影響,外加負偏壓吸收光譜衰減弛豫時間常數變小,外加正偏壓吸收光譜衰減弛豫時間常數變大,這一現象的物理本質與表面極化子態的填充狀態有關。當增加TiO2光電極中極化子,發現外加正偏壓吸收光譜衰減弛豫時間常數更加延長,確定極化子有利于電子的捕獲,從而提高水氧化能力。該工作利用原位瞬態吸收光譜方法研究了半導體光激發過程,為提高光電水分解制氫提供新思路。

3.作者簡介

涂文廣

香港中文大學(深圳)研究助理教授

2015年獲南京大學物理學院博士學位,2015至2020年在新加坡南洋理工大學從事研究博士后研究工作,2020年6月起任職于香港中文大學(深圳)理工學院。主要從事于低維光電材料表界面結構的精準設計與構建,實現太陽能驅動下的小分子轉換,取得了一系列重要成果,迄今為止已在Nature ?Communications, ?Advanced ?Material, ?Advanced ?functional ?Material, ?ACS Catalysis, ACS Energy Letters等期刊上發表論文70余篇, ?SCI被引超過7400次,H指數為42。并且擔任Materials Today,Water Research,Applied Catalysis B: Environmental,Nanoscale等著名期刊審稿人。

朱熹

香港中文大學(深圳)理工學院助理教授

2006 年從中國科學技術大學少年班學院獲得應用物理學學士學位,并于 2011 年在新加坡南洋理工大學獲得材料建模領域的博士學位。主要從事低維光電納米材料中的理論計算、人工智能輔助光電納米新材料的設計、及無人化和智能化的云端實驗室的設計研究。在香港中文大學(深圳)建立目前全國唯一的云端材料合成實驗室,在人工智能技術在材料理論和實驗設計的協同優化方面處于相對比較領先的地位。近幾年在Nature Communication, Nature Review Materials, Nano Letters, ACS Nano, Journal of Physical Chemistry Letters 等國際著名期刊發表論文50余篇。

?

文章轉自理工學院微信公眾平臺,鏈接為https://mp.weixin.qq.com/s/H4wb_i-A9sgYI-JooLH1Yw