理工學院吳辰曄教授團隊在ACM SigSpatial 2021上發表共享出行研究成果

近日,香港中文大學(深圳)理工學院的吳辰曄教授團隊聯合滴滴出行研究團隊在ACM SigSpatial 2021(International Conference on Advances in Geographic Information Systems)發表題為 “Efficiency or Fairness? Carpooling Design for Online Ride-hailing Platform in Transport Hubs at Midnight” 的文章。

1.?ACM SIGSPATIAL 介紹

ACM SIGSPATIAL會議被公認為空間數據管理和地理信息系統(GIS)領域多學科交叉的頂級學術會議。會議在北美已成功舉辦了二十八屆(1993-2020年),旨在聚集空間數據和地理信息領域的研究人員、開發人員、用戶和從業者,促進 GIS全方位的跨學科討論和研究。ACM SIGSPATIAL 2021是本會議歷史上首次在北美以外地區舉辦。本屆會議共收到152篇研究型論文投稿,其中34篇被全文接收,錄取率為22.4%。

點擊圖片,進入網站

2. 研究背景

此項研究源于作者(吳辰曄教授)在一個炎熱的夏夜苦難般的體驗:那個夜晚,在南京忙了一天,拖著疲憊的身體,我乘坐最后一班高鐵從南京前往北京南站,到達北京南站的時候地鐵已經停運,因此幾乎所有的乘客都在等待出租車或者網約車的到來。我也非常順利地叫到了車。然而明明車就在附近,卻由于車站設計的問題,我在悶熱的北京南站車庫等待了半個小時(實際體感時間可能有一兩個小時,真是度日如年),總算等來了網約車。讓我萬萬沒想到的是,由于北京南站的停車場實在是太過悶熱,致使這輛網約車引擎過熱,無法開空調,我就只能萬念俱灰地和司機接著排了大概半個小時的隊離開北京南站。這件事情給我留下了巨大的心理陰影,自此之后,無論北京南站號稱自己做了多少改進,我再也沒有半夜到達過北京南站。

因此,和滴滴合作時,作者的第一個想法就是避免讓他人再體驗上述糟糕的經歷。在這個體驗中,其實沒有太多調度的問題,車是足夠的,要不然也不會這么快叫到車,因此,能夠提升的也只有大力開展拼車服務了。拼車到底能提升多少效率呢?拼車的時候,如何保障乘客的公平性問題(凡事總要有個先來后到)?這些問題,就是這篇論文研究的背景。

3. 建模分析

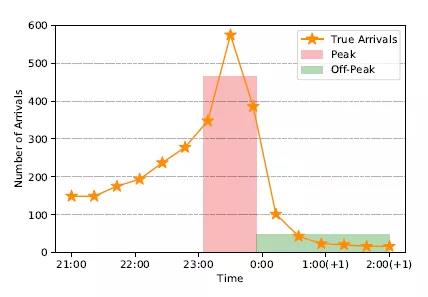

如果大家熟悉排隊論,那么一定會想到,這個問題的分析肯定會用到排隊論。不過排隊論的用法和一般的設定不甚相同。如果大家去考察北京南站的列車到達時刻表就會發現,地鐵大概是11點半停止運營(現在已經延長了運營時間),停止運營之后,有好幾輛車密集地到達,然后就沒有車到達了,所以乘客的到達,幾乎可以認為是很短的時間,很多人到達,然后因為車進來接乘客非常擁堵,所以,可以簡化為在所有人到達之前,沒有什么人離開。因此,拼車服務,就變成了一個有點靜態的調度問題。為什么說有點靜態呢?其實到達的人數還是一個隨機變量,不過總體的等待時間,可以用排隊論中的busy period來刻畫。

那么拼車的話,到底對于效率有哪些提升呢?一方面來說,當然相當于總需求變少了,另一方面,由于需要的車輛也少了,所以北京南站內部的擁堵情況可能也就不那么糟糕了。我們借此把排隊等待時間分成兩個階段,一部分是乘客被匹配到司機,另一部分是乘客上到車上。其實關于乘客的體驗,還有另一部分,就是離開車站的時間。不過像作者那么悲催地上了車更熱的情況應該還是少數,所以還是假定上了車之后,就算是開始了舒適的行程吧。

4. 拼車策略

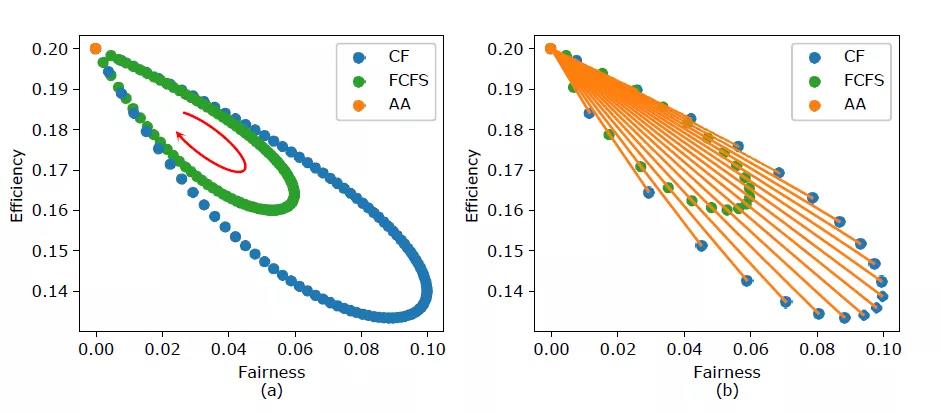

文章考察了三種拼車策略,一種是先到先走,也就是不管拼不拼車,反正誰先來,誰先走;如果兩個人拼車,那么就按照來得比較早的那個人的時間進行排隊;第二種是拼車優先,拼的人越多越優先,相同的拼車人數就按照誰先來誰先走的原則;第三種是平均到達北京南站的時間,也就是說兩個人拼車,那么整體排隊時候開始計算的時間,就按照兩個人實際進入隊列時間的平均值計算,這個方法看上去更公平一點。那么我們就來考察這三種拼車策略的效率和公平性。

大家不妨想一下,哪種拼車策略更好呢?

其實答案非常好猜,要是有一個簡單的答案,哪有那么容易發頂會呢?所以答案一定是it depends。那么關鍵就是,決定的因素是什么?這個決定的因素,就是我們前面沒有強調的一個因素,到底有多少人愿意拼車!我們發現,在很多情況下,效率和公平是呈比例變化的,于是就有了下面這張美麗的圖。

點擊圖片,閱讀全文

5. 作者簡介

?本文通訊作者吳辰曄

香港中文大學(深圳)助理教授

吳教授長期在姚期智院士指導下從事智能電網的前瞻性研究和核心技術推廣應用,既有卓越的理論研究成果,又有殺手锏級應用,理論聯系實際特色明顯。在理論研究上,他將計算科學的框架引入電力系統,解決電力系統難題:含高比例可再生能源的電力系統穩定控制難題、匹配系統物理特性的市場設計與市場監管難題及數據驅動的高效系統控制難題。在學術成果影響力上,他早在2012年,由于創新性地在電力系統分析中引入網絡經濟學的研究理念而獲得教育部學術新人的榮譽稱號;于2018年,由于在教改項目、網絡科學等一系列課程中做出突出貢獻,入選了首屆高校計算機專業優秀教師獎勵計劃,該計劃受教育部、國家自然科學基金委指導,旨在推動中國本科計算機專業教學質量的整體提升。吳辰曄教授還于2013、2020年兩度獲得IEEE能源與電氣協會年會最佳論文獎,于2012年獲得IEEE智能電網通信會議最佳論文獎,于2020年榮獲CCF-滴滴蓋亞青年科學基金。

?

文章轉自理工學院微信公眾平臺,鏈接為https://mp.weixin.qq.com/s/nxcFl7YcDDAPlYhOHpfXfw