理工學(xué)院唐本忠院士和趙征教授在《Aggregate》發(fā)表文章

近日,香港中文大學(xué)(深圳)理工學(xué)院唐本忠院士和趙征教授在《Aggregate》發(fā)表題為“Molecular Core-Shell Structure Design: Facilitating Delayed Fluorescence in Aggregates Towards Highly Efficient Solution-Processed OLEDs”的文章。

期刊介紹

Aggregate是由華南理工大學(xué)、廣東省大灣區(qū)華南理工大學(xué)聚集誘導(dǎo)發(fā)光高等研究院、Wiley 三方合作于2021年2月創(chuàng)辦的一本旗艦開放獲取期刊。唐本忠院士擔(dān)任期刊主編,聚焦“聚集體 (aggregate)”領(lǐng)域的前瞻性科研成果,報(bào)道出版“聚集”過程中的基礎(chǔ)研究和應(yīng)用研究的前沿科學(xué),特別是功能材料、化學(xué)、物理、生物技術(shù)、生命科學(xué)以及應(yīng)用工程等領(lǐng)域的重要進(jìn)展,幫助社會(huì)應(yīng)對(duì)當(dāng)今的重要挑戰(zhàn)。收稿范圍包括但不限于材料的合成與表征、納米粒子、混合物、復(fù)合物、金屬有機(jī)骨架、手性、螺旋性、超分子自組裝、刺激響應(yīng)體系、清潔能源、發(fā)光過程、光物理機(jī)制、光電子器件、光伏電池、聚集誘導(dǎo)發(fā)光、偏振光、室溫磷光、熒光探針、化學(xué)傳感、生物醫(yī)學(xué)成像、診療、藥物輸送、光動(dòng)力和光熱療法等。該期刊出版文章類型包括研究論文、綜述論文、社論、重要研究亮點(diǎn)評(píng)述、人物介紹、一般研究評(píng)論、論說文。Aggregate 現(xiàn)已正式進(jìn)入Web of Science 核心合集ESCI數(shù)據(jù)庫。

研究背景

自然界中的核殼結(jié)構(gòu)隨處可見,大到宇宙中的宏觀星系,再到生命體中的介觀粒子,小到被電子包圍的微觀原子核。人類通過向自然學(xué)習(xí),仿生設(shè)計(jì)出各類核殼結(jié)構(gòu)材料,包括核殼生物支架、骨仿生復(fù)合材料、功能化納米粒子等,這些獨(dú)特的結(jié)構(gòu)材料在組織工程、基因療法、光電器件領(lǐng)域展現(xiàn)巨大應(yīng)用前景。盡管這些核-殼結(jié)構(gòu)在生物和功能材料中都具有重要的作用,但其制備和應(yīng)用仍有待進(jìn)一步探索。特別是在分子水平上,核殼結(jié)構(gòu)可以賦予分子特殊的性質(zhì)和功能,然而除了早期的樹枝狀大分子之外,鮮有人將核殼結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)用于其他功能材料領(lǐng)域并進(jìn)行深入探索。

研究方法

文章中作者合成了一系列具有不同支鏈數(shù)目的綠光AIE分子。隨著支鏈數(shù)目的增加,該類分子展現(xiàn)出逐漸增強(qiáng)的AIE效應(yīng)及提高的固態(tài)熒光量子產(chǎn)率(5CzBN-PPhCz可達(dá)83%)。作者通過構(gòu)效關(guān)系研究,闡述了核-殼結(jié)構(gòu)分子的AIE機(jī)理,并探索了這類材料在有機(jī)發(fā)光二極管中的應(yīng)用前景。

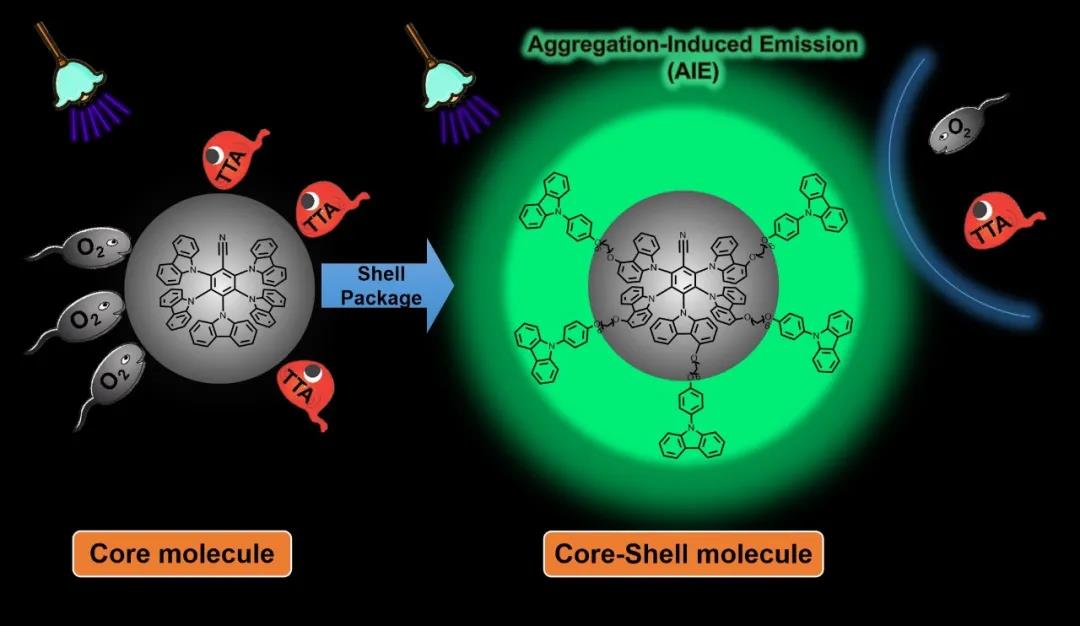

圖1 分子核殼結(jié)構(gòu)及聚集誘導(dǎo)發(fā)光機(jī)理

作者首先研究了該類分子的熒光性質(zhì)。在四氫呋喃與水的混合溶液中,隨著水的體積比的增加,小分子5CzBN沒有明顯的聚集熒光增強(qiáng)現(xiàn)象。然而核-殼結(jié)構(gòu)的大分子卻表現(xiàn)出逐漸增強(qiáng)的AIE現(xiàn)象。此外,在除氧與未除氧的甲苯溶液中,這類材料的熒光量子產(chǎn)率表現(xiàn)出巨大的差異,這促使作者進(jìn)一步探索氧氣在溶液態(tài)及聚集態(tài)下對(duì)發(fā)光的影響。通過活性氧生成檢測(cè)實(shí)驗(yàn)證實(shí)了5CzBN系列分子在溶液中具有強(qiáng)的單線態(tài)氧生成能力。然后隨著聚集態(tài)的產(chǎn)生,氧氣隔離效應(yīng)增強(qiáng),這類核殼材料的單線態(tài)氧生成速率明顯減弱。受此結(jié)果啟發(fā),作者提出了一種新的AIE機(jī)理,即聚集抑制氧氣淬滅:在溶液分散態(tài)下,有機(jī)分子被溶劑中的溶解氧淬滅,當(dāng)形成聚集體后,材料周圍氧氣減少,活性氧(1O?)生成減弱,核殼分子表現(xiàn)出增強(qiáng)的熒光發(fā)射現(xiàn)象。

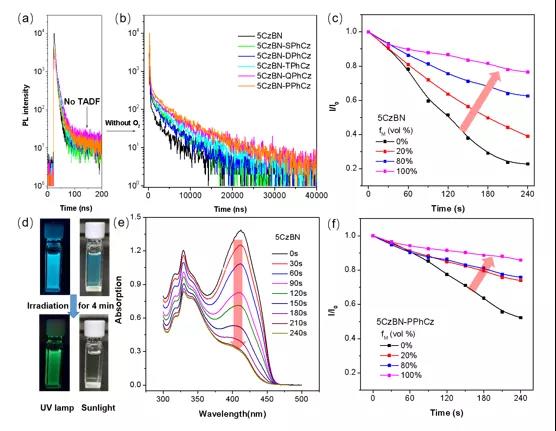

圖2(a)在300 K下N?鼓泡前5CzBN衍生物的PL瞬態(tài)衰減曲線;(b) N?鼓泡后的PL瞬態(tài)衰減曲線;(c) 5CzBN存在下,1, 3-二苯基異苯并呋喃(DPBF)在MeOH / DCM(v:v) = 0%、20%、80%、100%溶液中的分解速率,其中I?和I分別為在光照時(shí)間為0及其他時(shí)間下DPBF在410 nm處的吸光度;(d) 5CzBN與DPBF的混合物在DCM溶液中照射前后的照片(左側(cè):UV照射下,右側(cè):陽光下);(e) DPBF在5CzBN存在下的紫外可見吸收光譜;(f) 在5CzBN-PPhCz存在時(shí),DPBF在MeOH / DCM(v:v) = 0%、20%、80%、100%的分解速率。

其次,作者注意到在相同的聚集態(tài)下,小分子5CzBN的PLQY明顯低于核-殼大分子。因此,除了氧氣的影響,三線態(tài)激子還有別的淬滅途徑,如三線態(tài)三線態(tài)湮滅(TTA)。這一猜想也通過測(cè)試5CzBN衍生物在不同摻雜比例PMMA膜的延遲熒光曲線得以驗(yàn)證。隨著5CzBN摻雜比例的增加,其PMMA膜的熒光壽命逐漸減小。表明在摻雜濃度增加時(shí),與長(zhǎng)壽命相關(guān)的三線態(tài)激子更易碰撞淬滅。然而對(duì)于核殼結(jié)構(gòu)的分子如5CzBN-PPhCz,隨著摻雜比例的增加,其PMMA膜的熒光壽命曲線基本不變。表明在核殼結(jié)構(gòu)下,三線態(tài)三線態(tài)湮滅(TTA)過程被抑制。總之,這些核-殼結(jié)構(gòu)分子,實(shí)現(xiàn)了高效的聚集誘導(dǎo)延遲熒光(AIDF)。這種AIDF現(xiàn)象的實(shí)現(xiàn)主要通過抑制三線態(tài)激子的非輻射躍遷途徑實(shí)現(xiàn),其中包括(1)抑制氧氣對(duì)三線態(tài)激子的淬滅(2)抑制TTA過程。

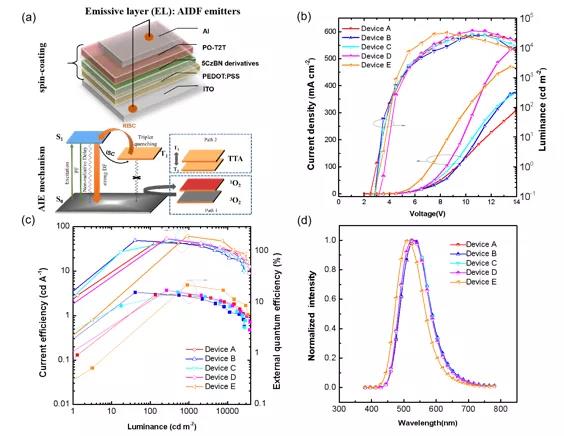

圖3 (a)OLED器件結(jié)構(gòu)和聚集誘導(dǎo)發(fā)射(AIE)機(jī)理;(b) 電流密度-電壓-亮度(J -V- L)曲線;(c)電流效率和外部量子效率與亮度的曲線;(d) 10 V時(shí)的電致發(fā)光光譜。

最后,作者基于這些核-殼分子制備了全濕法OLED器件。器件結(jié)構(gòu)為ITO/PEDOT:PSS (40 nm)/EML(5CzBN-SPhCz器件A, 5CzBN-DPhCz 器件B, 5CzBN-TPhCz 器件C, 5CzBN-QPhCz 器件D, 5CzBN-PPhCz器件E)/PO-T2T (40 nm)/Cs2CO3 (2 nm)/Al (100 nm),功能殼層PhCz可通過與電子傳輸材料PO-T2T形成激基復(fù)合物來降低啟亮電壓,基于5CzBN-PPhCz的器件E的最大電流效率(CE)為61.4 cd A?1,最大功率效率(PE)為42.8 lm W?1,最大外量子效率(EQE)為21.8%。據(jù)我們所知,這些器件的效率是目前報(bào)道的濕法AIE-OLED的最佳效率之一。并且在1000 cd m?2的高發(fā)光強(qiáng)度下,其發(fā)光效率仍然保持在41.2 cd A?1、25.8 lm W?1和19.0%,充分證明了這類核殼結(jié)構(gòu)的AIDF材料在濕法光電器件領(lǐng)域的優(yōu)越性。

研究結(jié)論

此工作中作者報(bào)道了一類核-殼結(jié)構(gòu)的AIE分子,該類分子可以通過聚集抑制氧氣淬滅和聚集抑制TTA過程來抑制三線態(tài)的非輻射躍遷途徑,最終實(shí)現(xiàn)聚集態(tài)下高效的熒光發(fā)射,固體量子產(chǎn)率為83%(5CzBN-PPhCz)。將其應(yīng)用于溶液法加工的OLED器件,表現(xiàn)出優(yōu)異的器件性能,CIE坐標(biāo)為(0.26,0.50),外量子效率可達(dá)21.8%。這種基于分子核-殼結(jié)構(gòu)的簡(jiǎn)單可視化策略為AIEgens在濕法光電器件領(lǐng)域的應(yīng)用提供了一個(gè)有前途的平臺(tái)。

作者簡(jiǎn)介

香港中文大學(xué)(深圳)唐本忠院士和趙征教授以及東南大學(xué)的蔣偉教授為本文的通訊作者。

唐本忠,香港中文大學(xué)(深圳)理工學(xué)院院長(zhǎng),校長(zhǎng)講座教授。中國科學(xué)院院士、發(fā)展中國家科學(xué)院院士、亞太材料科學(xué)院院士、國際生物材料科學(xué)與工程學(xué)會(huì)聯(lián)合會(huì)“生物材料科學(xué)與工程Fellow”、英國皇家化學(xué)會(huì)會(huì)士、國家自然科學(xué)基金基礎(chǔ)科學(xué)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,曾任廣東省引進(jìn)創(chuàng)新科研團(tuán)隊(duì)帶頭人、973計(jì)劃項(xiàng)目首席科學(xué)家、國家自然科學(xué)基金重大項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。現(xiàn)任中國化學(xué)會(huì)常務(wù)理事、華南理工大學(xué)和德國威利出版社(Wiley)聯(lián)合期刊Aggregate主編、《中國科學(xué):化學(xué)》副主編、《化學(xué)進(jìn)展》副主編、Adv. Polym. Sci. (Springer)編輯等。在國內(nèi)外頂尖雜志上發(fā)表論文1600余篇,他引十一萬余次,h指數(shù)為151。曾先后獲得多項(xiàng)榮譽(yù)及獎(jiǎng)勵(lì),如國家自然科學(xué)一等獎(jiǎng)(2017),何梁何利科學(xué)與技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)(2017)、第27屆夸瑞茲密國際科學(xué)獎(jiǎng)(2014)、美國化學(xué)會(huì)高分子學(xué)術(shù)報(bào)告獎(jiǎng)(2012)、國家自然科學(xué)二等獎(jiǎng)(2007)、裘槎高級(jí)研究成就獎(jiǎng)(2007)、中國化學(xué)會(huì)高分子基礎(chǔ)研究王葆仁獎(jiǎng)(2007)和愛思唯爾出版社馮新德聚合物獎(jiǎng)(2007)等。

趙征,香港中文大學(xué)(深圳)理工學(xué)院助理教授,博導(dǎo),校長(zhǎng)青年學(xué)者。趙征教授于中國科學(xué)院上海有機(jī)化學(xué)研究所取得博士學(xué)位,后赴香港科技大學(xué)化學(xué)系進(jìn)行博士后研究,2021年加入香港中文大學(xué)(深圳)理工學(xué)院擔(dān)任助理教授開展研究工作。近年來圍繞激發(fā)態(tài)的分子運(yùn)動(dòng)調(diào)控,對(duì) AIE 分子的發(fā)光機(jī)理、構(gòu)-效關(guān)系以及功能性以及應(yīng)用探索等進(jìn)行了系統(tǒng)深入的研究,在提高 AIE 分子的電荷傳輸和發(fā)光效率、發(fā)展固態(tài)分子運(yùn)動(dòng)調(diào)控的策略、揭示激發(fā)態(tài)分子運(yùn)動(dòng)的本質(zhì)等方面取得了一系列創(chuàng)新性的研究成果。已在Nat. Commun、Angew. Chem. Int. Ed.、Matter、ACS Nano.、Adv. Mater、Adv. Funct. Mater.、Nat. Sci. Rev、Mater. Today、Chem. Sci.等國際頂級(jí)期刊發(fā)表論文70余篇,論文總計(jì)被引用3900余次,H-index為37。目前兼任科學(xué)出版社聚集誘導(dǎo)發(fā)光系列叢書編委,National Science Review雜志編委,Aggregate雜志顧問編委,Chinese Chemical Letters青年編委,National Science Review雜志客座編輯,Biomaterials雜志客座編輯。

本文第一作者:劉丹博士

劉丹博士2021年博士畢業(yè)于東南大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院,2021年加入香港中文大學(xué)(深圳)理工學(xué)院分子聚集體科學(xué)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行博士后研究。劉博士長(zhǎng)期從事聚集誘導(dǎo)發(fā)光及熱活化延遲熒光材料的開發(fā)和研究,并探索其在可溶液法加工的光電器件等方面的應(yīng)用,取得一系列的研究成果,已發(fā)表SCI論文六篇。

?

文章轉(zhuǎn)自理工學(xué)院微信公眾平臺(tái),鏈接為https://mp.weixin.qq.com/s/_uVhm5BJTSLsciKSz3OL-g