理工學院唐本忠院士和趙征教授在國際期刊Advanced Science上連發兩篇文章

近日,香港中文大學(深圳)理工學院唐本忠院士團隊趙征教授在國際期刊《Advanced Science》上連發兩篇文章。

Advanced Science是美國于2014年創辦的開放獲取的期刊,由國家著名出版商Wiley發布,為半月刊。作為一本新創辦的綜合性期刊,Advanced Science雜志致力于跨學科合作研究。因此,其收錄范圍相當廣泛,涉及材料科學、物理學、化學、醫學、生命科學和工程學等多個學科的基礎或者應用研究。在收錄論文形式上,該刊目前主要收錄研究型和綜述類論文。2021年影響因子:16.806。

唐本忠院士團隊發表的兩篇論文分別是:

1. One-Pot Synthesis of Customized Metal–Phenolic-Network-Coated AIE Dots for In Vivo Bioimaging

Changhuo Xu, Chen Peng,* Xueqin Yang, Ruoyao Zhang, Zheng Zhao,* Bo Yan, Jun Zhang, Junyi Gong, Xuewen He, Ryan T. K. Kwok, Jacky W. Y. Lam, and Ben Zhong Tang*

2.?Evoking highly immunogenic ferroptosis aided by intramolecular motion-induced photo-hyperthermia for cancer therapy

Chao Chen#, Zaiyu Wang#, Shaorui Jia#, Yuan Zhang, Shenglu Ji, Zheng Zhao,* Ryan T. K. Kwok, Jacky W. Y. Lam, Dan Ding, Yang Shi,* and Ben Zhong Tang*

?

01 研究背景

1. One-Pot Synthesis of Customized Metal-Phenolic-Network-Coated AIE Dots for In Vivo Bioimaging

聚集誘導發光材料(Aggregation-Induced Emission, AIE)與無機金屬的結合在生物醫學成像和治療領域有廣闊的應用前景。借助于無機金屬在核磁共振成像(MRI)和斷層成像(CT)等各種成像模態中的卓越表現,基于AIE熒光分子的有機-無機復合材料可以在生物活體成像中同時實現高時空分辨率和高靈敏度。然而,目前AIE材料與無機金屬的結合方法一般不具有普遍適用性,而且在合成制備方面遇到諸多難題。因此急需探索一種簡單易用的通用方法用于整合有機AIE材料和無機金屬的優勢。

2.?Evoking highly immunogenic ferroptosis aided by intramolecular motion-induced photo-hyperthermia for cancer therapy

近期,鐵死亡作為一種新型的細胞死亡模式,被廣泛應用于癌癥治療。尤其是在腫瘤細胞對凋亡,自噬等其他死亡通路不敏感時,仍然能夠有效誘導鐵死亡進而殺滅腫瘤細胞。因此鐵死亡在癌癥的治療當中展示出了巨大的優勢。然而,目前的鐵死亡誘導劑雖然能夠誘導腫瘤細胞鐵死亡,但是在鐵死亡過程中其細胞死亡免疫原性仍然有待提高。免疫原性的提高能夠引起機體特異性抗腫瘤應答,有助于提升免疫治療的療效,是目前腫瘤細胞死亡誘導劑的重要發展方向之一。

?

02 研究方法

1. One-Pot Synthesis of Customized Metal-Phenolic-Network-Coated AIE Dots for In Vivo Bioimaging

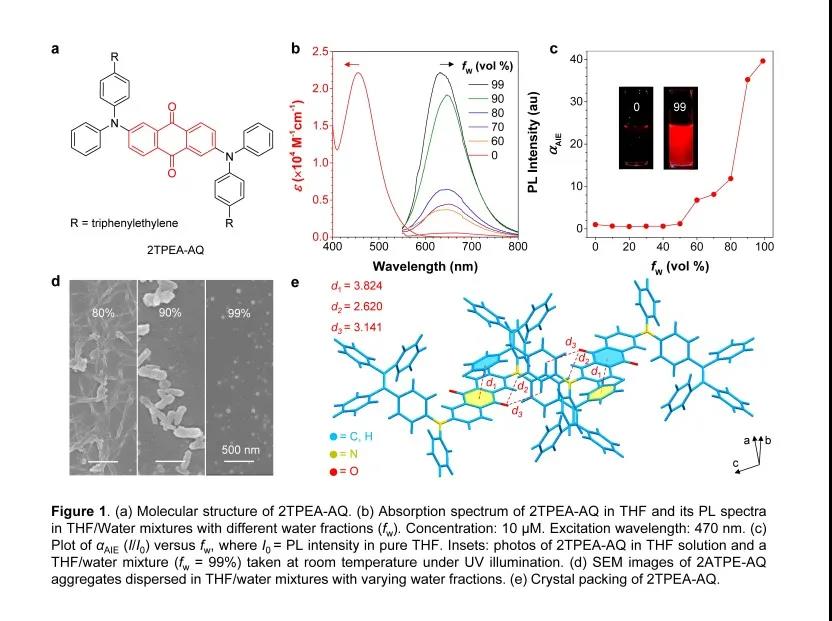

圖1?AIE分子2TPEA-AQ的光物理和聚集態性質

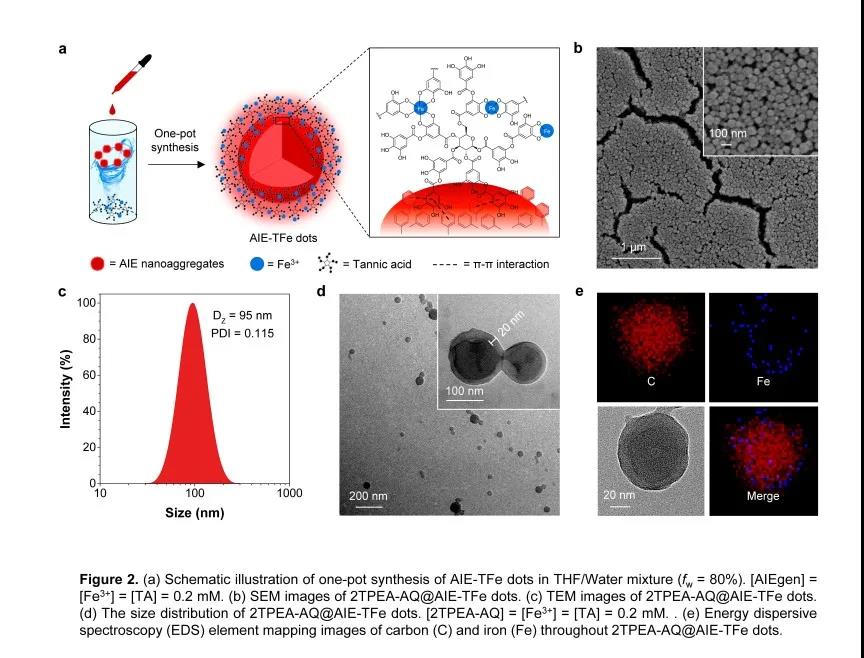

圖2?AIE核殼納米結構的制備與實驗表征

據文獻報道,單寧酸(TA)與金屬離子(M??)的配位作用可以形成多功能金屬多酚網絡(MPN),且MPN可以附著在多種納米材料表面以構造有機-無機雜化的生物醫用功能材料。考慮到AIE納米聚集體的多芳香環表面和TA分子中苯環基元之間的疏水相互作用,MPN材料理論上亦可以沉積在AIE納米聚集體表面從而制備有機-無機復合的核殼納米顆粒,同時表面的親水多酚亦有助于提高所得到的納米顆粒的膠體穩定性。基于這樣一個想法,作者合成了一個紅色熒光的AIE分子2TPEA-AQ,用于研究其與MPN在水中的自組裝過程。通過將含有AIE分子的四氫呋喃(THF)溶液滴入含有TA和Fe3?的MPN水溶液,作者成功地以一鍋法制備了以AIE納米聚集體為核和以MPN為殼的納米顆粒,核殼的構造進一步通過能量色散X射線譜(EDX)和X射線光電子能譜分析(XPS)等實驗證實。與已報道文獻不同的是,傳統的MPN沉積方法都是基于先形成模板再沉積的實驗思路,本文采用了聚集和沉積協同進行的方法,為大規模連續制備MPN附著的納米材料提供了新的合成策略。

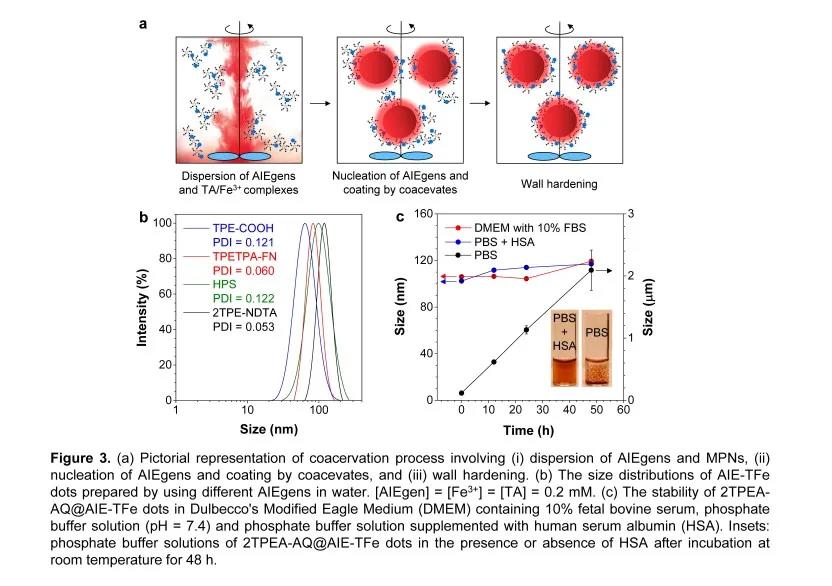

圖3?自組裝過程的機理,對于多種AIE分子的普遍適用性以及納米顆粒的膠體穩定性

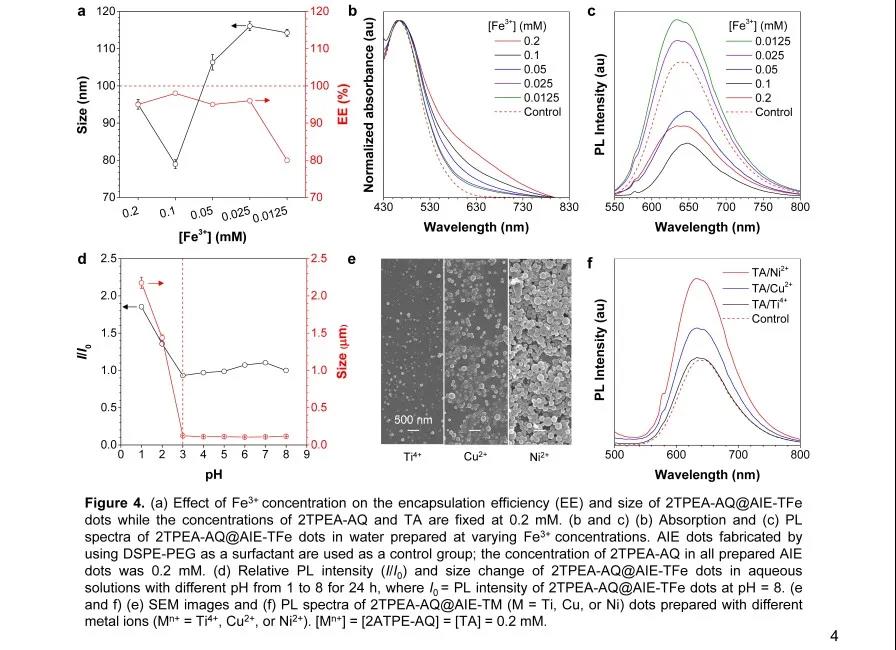

圖4?加入的金屬量和種類對所形成納米結構形貌和光物理性質的影響

在文章中,作者用凝聚作用(Coacervation)或者叫相分離(Phase separation)解釋了自組裝過程的機制。研究表明,很多生物大分子,例如蛋白質,在外界理化條件的刺激下,會自發通過凝聚作用形成聚集體。類似地,當含有疏水AIE分子的THF溶液與含有MPN的水溶液混合時,水與THF的交換過程使得含有AIE分子的THF溶液過飽和,AIE分子析出形成納米聚集體。另一方面,對于含有MPN的水溶液而言,THF的滴入使得親水的MPN發生凝聚作用,并且在AIE納米聚集體的疏水表面沉積進而相互交聯形成3D復合物網絡。隨著pH的調整,最終形成穩定的核殼納米結構。從這個實驗現象可以得出,在自組裝過程中,AIE分子的成核速度與MPN的沉積速度應該處于同一個量級,因此,維持聚集和沉積過程的平衡對于制備這種類型的納米顆粒至關重要。作者進一步探究了納米顆粒的穩定性,實驗結果表明,以MPN為表面的AIE納米顆粒在PBS中會因為鹽離子的屏蔽效應發生聚集而形成微米級顆粒,但是蛋白質的加入可以提高其穩定性,因此這種AIE納米顆粒在富蛋白質分子的生物基質中也具有很好的膠體穩定性。另外,其他AIE分子,包括TPE-COOH ,TPETPA-FN,HPS和2TPE-NDTA,都可以通過這種自組裝的方法得到穩定的納米顆粒,這體現了一鍋法制備策略的普通適用性。在后續的研究中,作者還探索了鐵離子加入量以及使用其它金屬離子(Ti??, Cu2?, Ni2?)對于所形成納米顆粒形貌和光物理性質的影響,結果表明這些變量都會對最終形成的納米核殼結構的理化性質產生影響。總體來說,本文展示的納米組裝方法可以實現對核殼兩個組分的靈活調整,在實際應用中可以根據所需目標定制化制備納米顆粒。

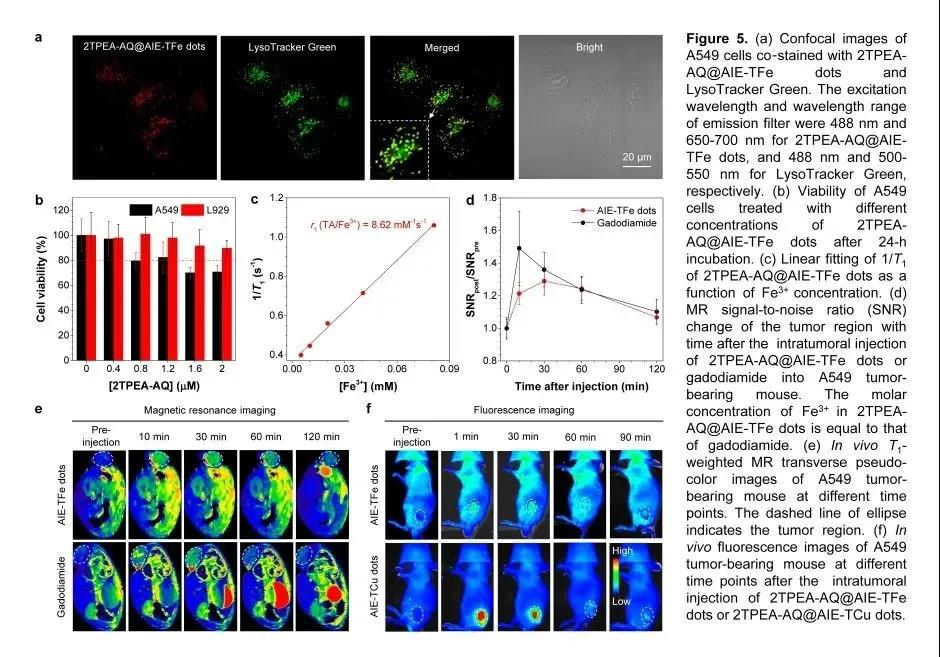

基于AIE分子的光致發光性質和MPN殼層的多功能特性,以MPN為殼的AIE納米顆粒提供了一個優越的多模態生物成像平臺。作為一個概念展示,以TA/Fe3?復合物為殼的AIE納米顆粒(2TPEA-AQ@AIE-TFe dots)在A549荷瘤小鼠模型中實現了MRI和熒光的雙模態成像。此外,以TA/Cu2?復合物為殼的AIE納米顆粒(2TPEA-AQ@AIE-TCu dots)還實現了在斑馬魚血管系統中血液循環過程的實時可視化,體現了這種納米顆粒在血液中的長循環和抗污能力。

圖5?2TPEA-AQ@AIE-TFe dots在A549荷瘤小鼠模型上實現MRI和熒光的雙模態成像

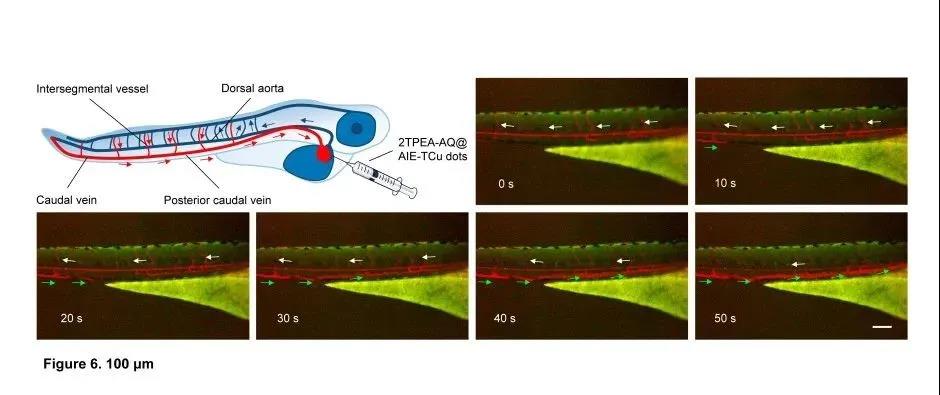

圖6?2TPEA-AQ@AIE-TCu dots在斑馬魚模型上的血液循環過程的實時可視化

?

2. Evoking highly immunogenic ferroptosis aided by intramolecular motion-induced photo-hyperthermia for cancer therapy

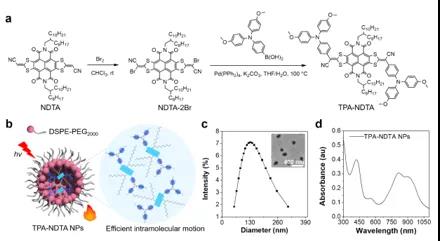

文章中作者合成了一種新的基于激發態分子運動產熱的光熱分子TPA-NDTA(圖1),并通過納米顆粒制備方法將其制備成為生物安全性良好的光熱納米探針,該納米探針具較高的光熱轉換效率(58.6%),長波長吸收(700-1100nm)和優異的穩定性(包括光穩定性、熱穩定性和氧化穩定性)。作者將其用于與鐵死亡誘導劑RSL3的聯合使用,證明了該納米探針所產生的光熱能夠有效增強鐵死亡誘導劑的殺傷效果以及鐵死亡過程中的免疫原性,并通過動物實驗驗證了協同后免疫應答的效果,同時分析了其背后的免疫學基本原理。

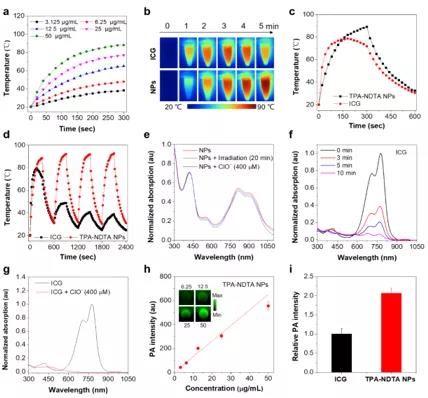

作者首先通過化學合成制備了TPA-NDTA分子,隨后將其用DSPE-PEG????制備成了納米顆粒,并對納米顆粒的尺寸和紫薇吸收等基本性質進行了表征,(圖1)。隨后作者對其光熱性能進行了詳細的測試,通過與市售的ICG分子進行對比,展示了該納米探針良好的光熱轉化效率和優異的穩定性。同時,作者通過光聲測試,也表明了該納米探針良好的光聲成像能力,(圖2)。在溶液測試取得良好結果后,作者進行了詳細的細胞實驗,通過使用4T1小鼠三陰性乳腺癌模型,在細胞水平驗證了該納米探針所產生光熱對鐵死亡誘導劑的增敏作用以及增強鐵死亡過程中免疫原性的效果。并且通過使用鐵死亡抑制劑,證明了其增敏和增強鐵死亡免疫原性均主要通過強化的鐵死亡通路進行。

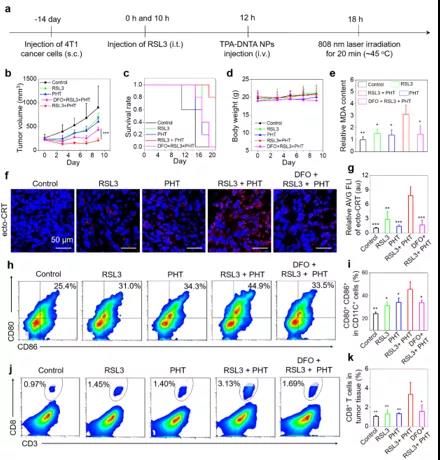

在細胞水平驗證完成之后,作者構建了4T1小鼠皮下腫瘤模型,在小鼠模型中,通過靜脈注射納米探針,實現了低功率激光照射的腫瘤局部熱療,該熱療顯著增強了鐵死亡誘導劑RSL3的殺傷作用,并且通過對腫瘤以及淋巴結中免疫細胞的分析,證明了光熱能夠顯著增強腫瘤鐵死亡的免疫原性,(圖3)。之后作者通過構建雙邊4T1小鼠腫瘤模型,考察了單側局部腫瘤協同治療后,另一測未做任何治療的腫瘤生長情況,發現另一側腫瘤生長在實驗組中受到了明顯的抑制。進一步的免疫分析表明,其中具有顯著增多的T淋巴細胞浸潤,表明了光熱納米材料對鐵死亡誘導劑具有顯著的系統性抗腫瘤免疫應答的提升,(圖4)。總之,作者通過使用光熱納米顆粒,證明了光熱能夠幫助鐵死亡誘導劑誘導出具有更高免疫原性的鐵死亡,為鐵死亡的腫瘤治療提供了新的思路。

圖1?TPA-DNATA分子的合成以及制備成納米探針的基本表征。(a)合成路線圖;(b)納米顆粒產生光熱的基本原理;(c)納米顆粒大小形貌表征;(d)納米顆粒的吸收圖譜。

圖2?TPA-NDTA 納米探針的光熱性能、穩定性以及光聲性能的表征。(a-c)納米顆粒光熱轉換效率的表征;(d-g)納米顆粒光、熱、氧化穩定性能的表征;(h-i)納米顆粒光聲成像性能的表征。

圖3?4T1腫瘤模型中驗證TPA-NDTA產生光熱對鐵死亡誘導劑RSL3在殺傷效果和免疫原性兩方面的提升作用。(a-e)表明在4T1小鼠皮下腫瘤模型中治療效果的驗證;

(f-g)表明腫瘤組織中鈣網蛋白的表達情況;(h-j)淋巴結中DC細胞的成熟情況;(j-k)腫瘤組織中T細胞的浸潤情況。

圖4?雙邊腫瘤模型驗證系統性免疫應答效果。(a-b)雙邊腫瘤模型中治療過程以及未治療測腫瘤的生長情況;

(c-d)未治療測腫瘤組織中T淋巴細胞的浸潤情況;(e)協同治療的原理圖以及治療的免疫學機制展示。

?

03 研究結論

1. One-Pot Synthesis of Customized Metal-Phenolic-Network-Coated AIE Dots for In Vivo Bioimaging

在這項工作中,作者提供了一種高效的普適性策略制備以AIE分子為核和MPN為殼的納米顆粒。這種納米顆粒成功用于活體雙模態成像和斑馬魚血管系統的實時可視化。該策略巧妙地解決了AIE分子與無機組分整合的難題,極大地促進了基于AIE分子的有機-無機納米復合材料的發展。

文章的第一作者為徐昌活博士。香港中文大學(深圳)唐本忠院士,趙征教授和復旦大學附屬上海市公共衛生臨床中心的彭琛副研究員為本文通訊作者。

2.?Evoking highly immunogenic ferroptosis aided by intramolecular motion-induced photo-hyperthermia for cancer therapy

此工作中作者采用激發態分子運動產熱的設計理念,通過引入強電子供體作為分子運動的轉子,制備得到了高光熱轉化性能(PCE=58.6%)、長波長寬吸收(700-1100 nm)且高穩定性的光熱納米探針。作者將納米顆粒產熱用于提高鐵死亡的敏感性和免疫原性,使得鐵死亡治療效果獲得大幅提升,同時能夠通過提高鐵死亡的免疫原性獲得系統性且特異性的抗腫瘤免疫應答,為鐵死亡的腫瘤治療提供了新的思路。

文章的第一作者為陳超博士、王再禹同學、賈邵蕊同學,香港中文大學(深圳)唐本忠院士和趙征教授以及南開大學史洋副教授為本文通訊作者。

?

04 教授簡介

?

唐本忠,香港中文大學(深圳)理工學院院長,校長學勤講座教授,博士生導師,中國科學院院士、發展中國家科學院院士、亞太材料科學院院士、國際生物材料科學與工程學會聯合會會士、英國皇家化學會會士、中國化學會會士。現任德國Wiley出版社發行的Aggregate(《聚集體》)雜志主編,以及20多家國際科學雜志顧問、編委或客座編輯等。在國內外頂尖雜志上已發表學術論文1700多篇,他引十三萬余次,h指數為163。曾先后獲得多項榮譽及獎勵,于2002年獲得由國家自然科學基金授予的“杰出青年學者”(B類,海外華裔科學家)稱號,2007年獲國家自然科學二等獎、Croucher基金會高級研究員獎、中國化學會王葆仁獎和Elsevier雜志社馮新德獎,2012獲Science China Chemistry杰出貢獻獎、美國化學學會高分子材料部:科學與工程分會Macro2012講座獎等,2014年獲伊朗國家科技部科學技術研究組織頒發的Khwarizmi國際獎和2015年獲廣州市榮譽市民。連續2014-2021年當選全球材料和化學領域“高被引科學家”。榮獲2017年度何梁何利基金科學與技術進步獎,以第一項目完成人身份憑“聚集誘導發光”項目獲得2017年度國家自然科學一等獎,并獲得科技盛典-CCTV2018年度科技創新人物。2021年第七屆Nano Today Conference中榮獲Nano Today Award獎項,以表彰其在納米結構材料領域的開創性研究,值得注意的是首位中國科學家獲此榮譽。

趙征,香港中文大學(深圳)理工學院助理教授,生命與健康科學學院兼職助理教授,博導,校長青年學者。趙征教授于中國科學院上海有機化學研究所取得博士學位,后赴香港科技大學化學系進行博士后研究,2021年加入香港中文大學(深圳)理工學院擔任助理教授開展研究工作。近年來圍繞激發態的分子運動調控,對 AIE 分子的發光機理、構-效關系以及功能性以及應用探索等進行了系統深入的研究,在提高 AIE 分子的電荷傳輸和發光效率、發展固態分子運動調控的策略、揭示激發態分子運動的本質等方面取得了一系列創新性的研究成果。已在Nat. Commun、Angew. Chem. Int. Ed.、Matter、ACS Nano.、Adv. Mater、Adv. Funct. Mater.、Nat. Sci. Rev、Mater. Today、Chem. Sci.等國際頂級期刊發表論文70余篇,論文總計被引用4000余次,H-index為37。目前兼任科學出版社聚集誘導發光系列叢書編委,National Science Review雜志編委,Aggregate雜志顧問編委,Chinese Chemical Letters青年編委,National Science Review雜志客座編輯,Biomaterials雜志客座編輯。

?

文章轉自理工學院微信公眾平臺,鏈接為https://mp.weixin.qq.com/s/i0oW7C1e7Psi5xIQUWQ44A