AI新星系列報道之七|孫啟霖:給機器裝上中國智造的“超級眼睛”

在黑夜暴雨中的駕駛艙內(nèi),后視鏡上密布的雨珠模糊了后方潛在的危險——這是傳統(tǒng)汽車后視鏡在極端天氣下的典型困境。然而,在不久的未來,駕駛員只需切換至電子后視鏡模式,后方的車流、車道便會瞬間清晰可見,仿佛暴雨被“計算”成了透明。這種突破物理極限的視覺革命,正是得益于香港中文大學(xué)(深圳)孫啟霖教授團隊攻堅的“端到端計算攝像”技術(shù)。

孫啟霖教授長期深耕于端到端計算攝像相機設(shè)計、計算光學(xué)等領(lǐng)域。他憑借卓越的技術(shù)創(chuàng)新,榮獲2022年度深圳市人工智能獎和春申金字塔杰出人才稱號。作為一位兼具學(xué)術(shù)深度與產(chǎn)業(yè)敏銳度的科學(xué)家,他積極探索產(chǎn)學(xué)研雙軌實踐,創(chuàng)立了點昀技術(shù)(Point Spread Technology),致力于打造人與機器、環(huán)境之間的感知交互入口,將前沿技術(shù)轉(zhuǎn)化為實際應(yīng)用,讓科技真正普惠生活。

?

汽車工業(yè)革新:將電子后視鏡延時縮短10倍

傳統(tǒng)后視鏡在雨霧天氣、復(fù)雜光線或強光炫目的環(huán)境下往往失靈,給行車安全帶來巨大隱患。電子后視鏡的出現(xiàn)為這一問題提供了理想的解決方案。與傳統(tǒng)后視鏡相比,電子后視鏡具有風阻小、盲區(qū)小、雨霧天氣清晰度高等優(yōu)勢。然而,另一個技術(shù)難題隨之而來——攝像延時問題。

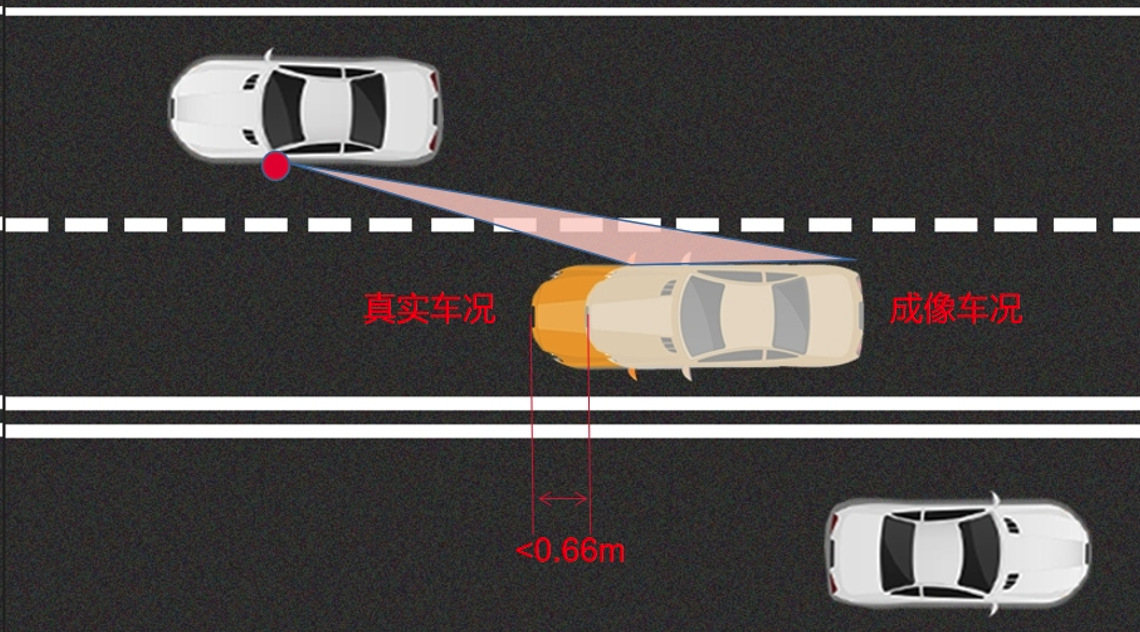

孫啟霖教授在阿卜杜拉國王科技大學(xué)讀博期間所創(chuàng)立的點昀技術(shù)攻克了超低延時的無內(nèi)存ISP架構(gòu),在國標要求200毫秒、市面主流產(chǎn)品延時35-60毫秒的大環(huán)境下,點昀技術(shù)實現(xiàn)了20毫秒的超低延時電子后視鏡技術(shù),做到了業(yè)界最短的端到端延時。以120km/h高速行駛的車輛為例,點昀技術(shù)的超低延時后視鏡能夠?qū)⒀訒r的距離差由超過3.33米縮小到0.66米以內(nèi),大大提升駕駛員對后方環(huán)境的實時判斷能力。

延時距離差示意圖

該技術(shù)通過無緩存流式處理架構(gòu)、自研ISP架構(gòu)等核心技術(shù),突破傳統(tǒng)架構(gòu)需緩存導(dǎo)致的延時瓶頸,實現(xiàn)從傳感器曝光到屏幕顯示的“零延遲”。在關(guān)鍵器件的生產(chǎn)上,點昀技術(shù)已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)全國產(chǎn)化,以保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定,擺脫國際環(huán)境帶來的卡脖子限制,給汽車裝上看得更清、反應(yīng)更快、判斷更準的“中國智造超級眼睛”。同時,其自研的ISP架構(gòu)具有低功耗、支持高級去噪和局部色調(diào)映射等特點,不僅可賦能電子后視鏡產(chǎn)品,對國產(chǎn)手機、車載SoC芯片提供了新的ISP的IP選擇。

隨著2023年7月1日電子后視鏡新國標的正式實施,允許僅配備電子后視鏡的汽車合法上路行駛,電子后視鏡市場呈現(xiàn)明顯的上升趨勢。目前孫啟霖教授團隊技術(shù)已獲得多家車企定點合作,據(jù)他預(yù)測,未來兩年半至三年內(nèi)將在全國市場達到百萬級年銷量,擁有廣闊的市場前景。

?

最年輕的AI黑馬:構(gòu)建人本位的萬物交互生態(tài)

由孫啟霖教授領(lǐng)航的點昀技術(shù)是國際領(lǐng)先的端到端智能視覺系統(tǒng)方案商,專注于打造端到端感知與交互新入口,致力于推動下一代計算攝像革命。在2022年第二屆“深圳人工智能獎”的評選中,孫啟霖教授團隊研發(fā)的“端到端可微計算光學(xué)平臺”獲得“深圳人工智能行業(yè)應(yīng)用獎”,成為了入選的14項成果中最年輕的初創(chuàng)企業(yè)。

榮獲2022年度深圳市人工智能獎

孫啟霖教授表示,所有技術(shù)都是服務(wù)于人,人是一切的核心。他希望能夠構(gòu)建人與環(huán)境、機器與環(huán)境之間的信息橋梁,通過通用感知與交互技術(shù),讓機器更懂人類世界,真正做到科技普惠每個人的生活。

?

重新定義計算攝像:打破硬件與算法的傳統(tǒng)壁壘

如果將手機攝影的發(fā)展進程比作一場“光學(xué)革命”,過去十年的技術(shù)躍遷早已顛覆了人們的認知——從10萬像素的模糊畫面,到如今動輒億萬級像素的清晰度,動態(tài)鏡頭、長焦畫面的捕捉游刃有余,手機鏡頭似乎已經(jīng)無所不能。但孫啟霖教授指出,這場“革命”仍存在一個隱形天花板:傳統(tǒng)計算攝影多基于經(jīng)驗驅(qū)動,其硬件和算法始終各自為政,光學(xué)系統(tǒng)與后處理算法無法做到聯(lián)合優(yōu)化,難以達到最佳效果。

孫啟霖教授團隊創(chuàng)新性地引入可微分光線追蹤技術(shù),從應(yīng)用需求出發(fā),將硬件、軟件、算法以及配套部件融合為一個完整的系統(tǒng),最終呈現(xiàn)給終端用戶。“我們打破了傳統(tǒng)光學(xué)硬件與算法之間的壁壘,通過構(gòu)建可微分的系統(tǒng),實現(xiàn)硬件參數(shù)與后續(xù)算法參數(shù)的聯(lián)合優(yōu)化。”孫教授表示,這種方法不僅提升了系統(tǒng)效率,還能在功耗、算法復(fù)雜度和成本之間找到最佳平衡點。

從手機拍照到低延時車載圖像處理,從三維攝像到智能B柱的應(yīng)用,從工業(yè)自動化到自動駕駛——端到端計算攝像正在重塑計算攝像的定義和范式。它的應(yīng)用之廣泛,與每個人的日常生活息息相關(guān)。孫教授團隊引領(lǐng)的這一技術(shù)創(chuàng)新未來將有望在多個領(lǐng)域克服傳統(tǒng)技術(shù)的不足,突破成本、功耗和性能的隱形天花板,帶來質(zhì)的飛躍。

?

布局未來:架起機器與世界的感知橋梁

研究者與創(chuàng)業(yè)者的雙重身份賦予了孫啟霖教授更廣闊的視野——既要知道現(xiàn)在能做什么,也要預(yù)見未來。在未來10-15年內(nèi),機器人產(chǎn)業(yè)將迎來大規(guī)模爆發(fā),孫教授早已瞄準機器人產(chǎn)業(yè),積極布局,專注于高精度環(huán)境感知系統(tǒng)的研發(fā)。他指出,汽車與機器人的架構(gòu)會逐漸趨同,兩者均由一個核心的決策控制器配合終端的感知來實現(xiàn)具體的功能。因此,汽車的部件與機器人的部件有望可以通用,通過復(fù)用汽車產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化硬件生態(tài),機器人核心部件成本有望斷崖式下降,這將間接地推動機器人產(chǎn)業(yè)的降本與擴張。

而在另一片戰(zhàn)略高地,孫教授正突破水下光學(xué)極限,通過解決水下渾濁環(huán)境中的高遠距離信息攝像問題,為海洋資源勘探構(gòu)筑“深藍之眼”,有望應(yīng)用在海洋探測、潛艇監(jiān)測、港口監(jiān)測、漁業(yè)監(jiān)測等眾多水下應(yīng)用場景,為國家戰(zhàn)略資源的開發(fā)與監(jiān)測提供支持。

面對當下人工智能領(lǐng)域“短平快”的創(chuàng)新競逐,孫啟霖教授卻更像一名深海勘探者——他篤信長周期、大資源投入的價值,專注于具有長遠價值的研究與應(yīng)用,他相信只有扎實的基礎(chǔ)與持續(xù)的努力,并組織一幫天才做好一件事才能在時代浪潮中脫穎而出。這種長期主義也投射到他對人才培養(yǎng)的理念中:“競爭力來自系統(tǒng)級能力,我希望學(xué)生能夠避免‘短平快’的刷論文心態(tài),每個人能夠沉下心來在讀書期間從軟件、硬件到算法搭建一個完整系統(tǒng),成為能夠獨當一面的架構(gòu)者和領(lǐng)導(dǎo)者。”

?

青年教授簡介

孫啟霖

香港中文大學(xué)(深圳)助理教授

孫啟霖,香港中文大學(xué)(深圳)助理教授,點昀技術(shù)創(chuàng)始人。獲得2022年度深圳市人工智能獎、春申金字塔杰出人才。研究領(lǐng)域集中于端到端計算攝像相機設(shè)計、計算攝像、光學(xué)、SPAD陣列攝像、水下攝像與散射介質(zhì)激光雷達,博士期間發(fā)表多篇一作ACM TOG、SIGGRAPH、Siggraph Aisa、CVPR(oral)等并長期擔任審稿人。擔任CAAI青工委委員、3DV專委、智能無人系統(tǒng)建模與仿真專委、GAMES執(zhí)行委員、FOE青年編委等。所創(chuàng)辦的點昀技術(shù)致力于打造端到端計算光學(xué)平臺,提供攝像一體化解決方案。主持量產(chǎn)了面向?qū)崟r三維重建的高速、高精度車規(guī)、工業(yè)級RGBD相機(100FPS軟時鐘多機對齊),實現(xiàn)了小面積低功耗全并行異構(gòu)4KRAW域BM3D視頻與超低延時ISP。